6月セミナー開催レポート

帰国生入試は親の伴走がカギ!志望校選びとわが子を導く6つのサポート

帰国生入試は親子で伴走することが合格をつかむための重要なカギとなります。

本記事では6月に開催されたセミナーに株式会社京進 古川泰史氏をお招きした際に、帰国生入試に向けた親のサポートや、具体的な対策のポイントまで解説していただいた内容をご紹介しています。帰国生の心身のサポートや学習計画まで網羅しているので、ぜひ最後までお読みください。

登壇者プロフィール

| 株式会社 京進 第一運営本部 海外ブロック長 古川泰史 2004年1月より帰国子女指導をスタートした帰国子女指導のエキスパート。 海外の校舎責任者を歴任して、2020年9月に帰国。 現在は海外拠点(ドイツ・アメリカ・中国)とオンライン校(日本)の統括をしている。 帰国子女専門のコーディネータとして、国内外の生徒・保護者に向けての情報発信や教育相談を行っている。 帰国子女とその家族が「笑顔」で生活できるように、ひとりひとりに寄りそった援助を心がけています。 |

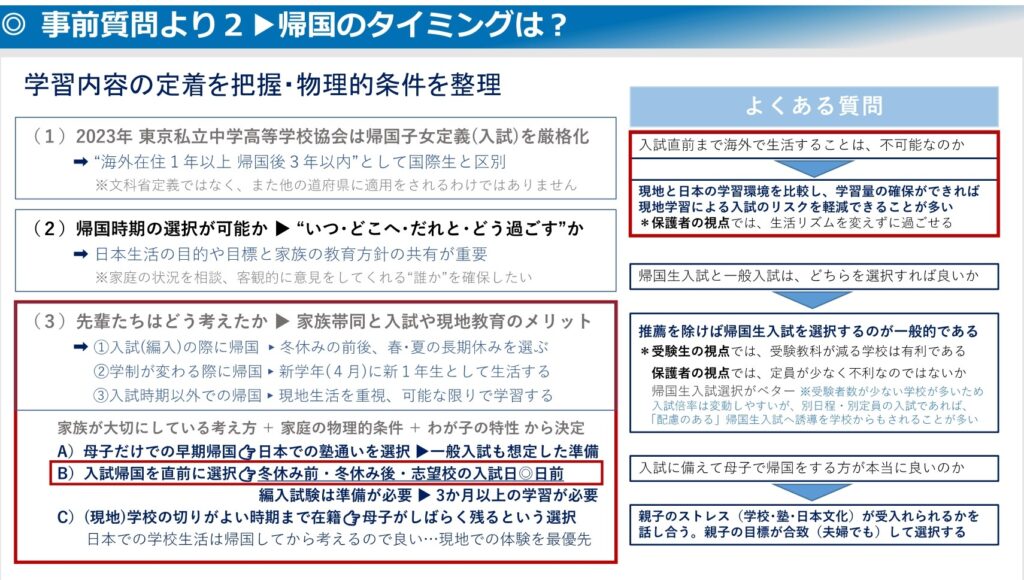

帰国のタイミング

◆入試直前まで海外生活は可能か

帰国時期を決める場合、帰国命令ではないタイミングの場合、「わが家の教育方針に合う受験と現地生活のバランスは?」、「子どもはどこ(現地か日本か)で過ごすことを望むのか?」を明確にすることが重要です。

子どもに合う学校、子どもの目標に合致する学校を選択するためにタイミングを考えることが必要ですが、どの程度親の意思や意向を反映させるのかは慎重に考えなければなりません。

◆タイミング選びのポイント

帰国するタイミングにより、目的が異なります。

まず、母子で早期帰国する場合は、日本での塾通いを想定される方がほとんどです。ただ、海外と日本では子どもたちの生活が大きく変わります。日本生活への順応ができているか、親の配慮が必要です。帰国生入試に加え、一般入試を準備するか、は子どもの負担がどのくらいになるかを見積もってください。負担が大きくなりすぎる場合、わが家の教育方針と日本生活の状況が合っているのか、学習環境を再考する家庭もあります。

つづいて、受験生が入試直前に帰国する場合です。冬休み前後、または最初に入試日の3~7日前に帰国するケースが多いです。注意すべき点は、現地で通う学校の欠席に対する扱いです。学校のテストや行事含めて、日本への入試時の欠席に関するルールは、ご自身が確認をしてください。

そして、日本へ帰国した際は「どのように日本で過ごすか」を確認しておきましょう。優先順位をつけた学習や生活環境を家族で共有しておくことが重要です 。日本での生活が学習を阻害することのないように配慮をします。子どもの生活ペース、学習ペースが大きく変化するため、親の目で子どもの生活へしっかりと関与することが重要です。

志望校選びのコツ

◆基本方針

志望校の選び方の基本的なポイントは、3点あります。

| ①志望校は広く探し、受験校は秋ごろまでに決定する ②物理的条件・教育方針から優先順位を考える ③子どもの特性を理解して家族の意思を固める |

入試日程や子どもの学力も考慮しながら選定するはずです。 志望校は決めつけず、まずは広く探しましょう。 一般入試や帰国生入試の選択、作文や小論文、エッセイの準備状況、英検などの資格取得状況も志望校決定に影響を与えます 。受験で力を発揮できる形を模索してください。

子どもの特性を重視するのは、学校の教育方針と子どもの想定する学校生活のギャップが大きいと 本人が悩む可能性があるためです。親の理想や期待とわが子の学校生活の充実について、きちんと話し合う必要があります。

子どものアイデンティティ、つまり帰国生としての日本の生活についてすり合わせを行うのです。

◆先輩たちの学校選び

先輩たちの志望校選びとしてよくあるのが以下の事例です。これらの軸を参考に選んでみてください。

| 学校名・方針優先:●●学校が良い、大学附属が良い 帰国生メリット重視:帰国生入試で受けられる学校から決める 偏差値重視:もっとも高い偏差値の学校を受験する 理系学習重視:ものづくりなど理系の内容を学べる、楽しめることを重視する 現状学力や地域制を重視:自分に合うレベルの学校や地域から選択する |

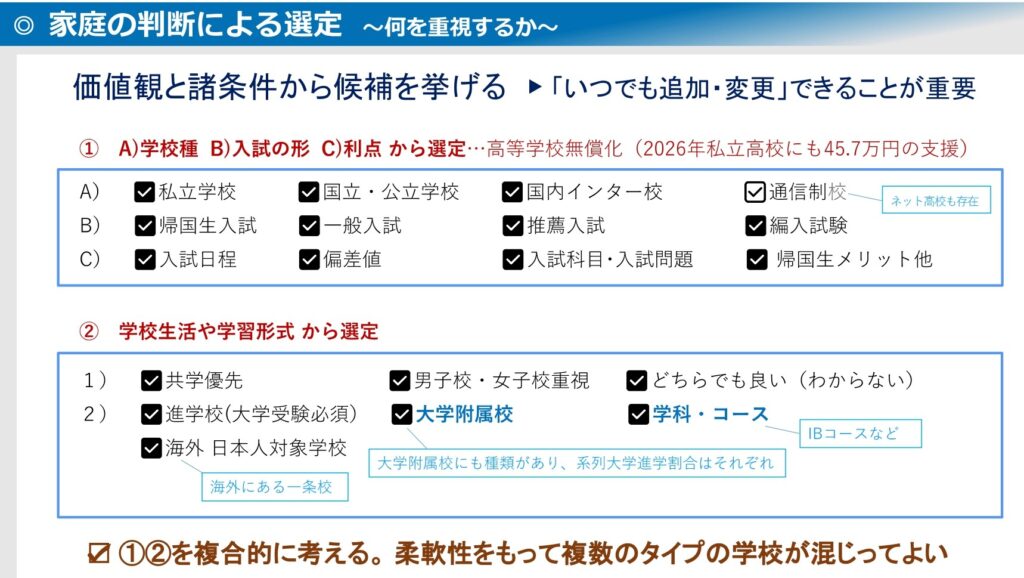

◆家庭の判断による選定〜何を重視するか〜

軸を想定した後、志望校を絞るための選定基準はさまざまです。例えば、私立なのか公立なのかだけでなく、共学希望か、別学(男子校、女子校)希望なのか、事前入試の結果がうまくいかなかった場合など、さまざまな場面を想定していくはずです。条件は厳密である必要はなく、広く学校を探し、いつでも変更や追加できるように意識をしておきます。

最近では国内インター校の相談が増えている傾向にあります。国内のインター校の場合は日本の学校教育法に則っていないこともあり、高卒資格取れない場合もあるため注意が必要です。

また、大学附属校は、附属校によっては生徒の50%しか系列校に内部進学せず、残りは外部の大学を受験する場合もあります。大学まで附属校から進学することを見据えている場合、その学校の進路なども確認しましょう。

また、学科コース(IBコースなど)は近年とても人気がありますが、高校でどのような科目が用意されているのかきちんと見ることが重要です。そして、通学形態でみてみると11人に1人が現在は通信制に通っており、そのうち26%は公立高校が占めています。さまざまな条件から柔軟性を持って複数の学校を見てみることが重要です。現在は、以前よりも進路選択は多様です。事情によって学校選びが難しいと思える場合には、ぜひご相談ください。

◆物理的条件による選択〜何を重視するか〜

また、物理的な条件による選択も非常に重要な観点です。学校の通学時間もチェックが必要ですが、着席時間も学校によって異なるためチェックする必要があります。開始時間、着席時間によっては通学時間が多少長い場合でも選択肢に入ってくる学校もあるかもしれないという観点も持っておきましょう。

また、週に何日授業があるのかも確認しましょう。関東の私立は土曜日に授業があるところもみられます。土日が休みの海外の学校とのギャップがある可能性も踏まえて、学校生活をイメージさせてください。

そして、最近力を入れている学校が多いのがICT教育、キャリア教育、グローバル教育です。このような教育を推進している学校の場合、生徒がどのようにアウトプットしているのかを必ずみるようにしましょう。

物理的な条件を整理するにあたり、譲れない項目と避けたい項目をぜひ決めておくことを推奨します。子どもたちは今通っている学校と比較して決めることが多いです。このような場合「違い」は悪いことではなく、新しい学校でのチャレンジということを保護者から伝えることが重要です。

◆興味を持った写真はどれですか

質問:直感的に「こころ魅かれる」写真

公式HPなどを親子で見る場合に、子どもが良いと思った写真と親が子どものために良いと思う写真というものは異なります。公式HPを見るときにこれを意識するということが重要なポイントです。

子どもと意見交換をして、わが子の好みを理解してください。自分で学校を調べる=志望校選びは、子どもにとって難しい作業です。親から、志望校を選ぶポイントをきちんと伝えるようにしましょう。

わが子を導く6つのサポート

◆経験の整理と言語化

海外での生活は、特別な経験です。子どもたちに「私たちの生活は人生においても特別な時期だ」と意識させてください。そのためには、経験を整理し、言語化の作業が必要です。言語化はどのようにしたらいいでしょうか。

現地の「好き」を見つける

まず、1つ目のポイントは現地での好きなことを見つけることです。一般的に子どもに好きな物を聞くとゲームやYouTubeが出てくることが多いですが、そのようなデジタルで娯楽的なものではなく、海外生活を思い出してもらいその生活の中から探すようにしましょう。この場合、趣味やファッションなど親しみやすいテーマでも良く、とにかく好きなことや切り口を現地の文化や生活の中から探しましょう。

現地ニュース・流行を知る

2つ目として、親御さんが現地のニュースや流行を知ることが大事です。現地のニュースでは日本とは異なる情報が報道されており、天気予報も違います。このような媒体は親御さんが興味を持たないと子どもも興味を持ちにくいはずです。また、保護者がどのような仕事をしているか、どの程度知っているでしょうか。どのようなことを考えているのか、きちんと伝えること、それは子どもの職業観を作り、そして成長につながるはずです。

テーマを決めて比較する

あるひとつのテーマや切り口を決めたら、そのテーマで日本と生活している国とで比較してみましょう。なぜ日本とは異なるのか、考えることそして仮設を立てることで思考力が深まり、多角的な視野で物事を検討できるようになります。

海外初日からを言語化する

続いて、時系列で海外生活を文字化します。例えば、海外生活の初日を覚えていますか?子どもに見えている景色、その時の気持ちを聞いたことはあるでしょうか。実は親が知らない子どもの思いが残っていることは多々あります。ただ、普段は子どもの意識には上がりません。気づくきっかけを与えられるのは、親しかいないのです。スマホの写真やカレンダーの予定表を見直しながら、言語化する作業をしていきます。親が感じている苦労も含めて共有しあってください。

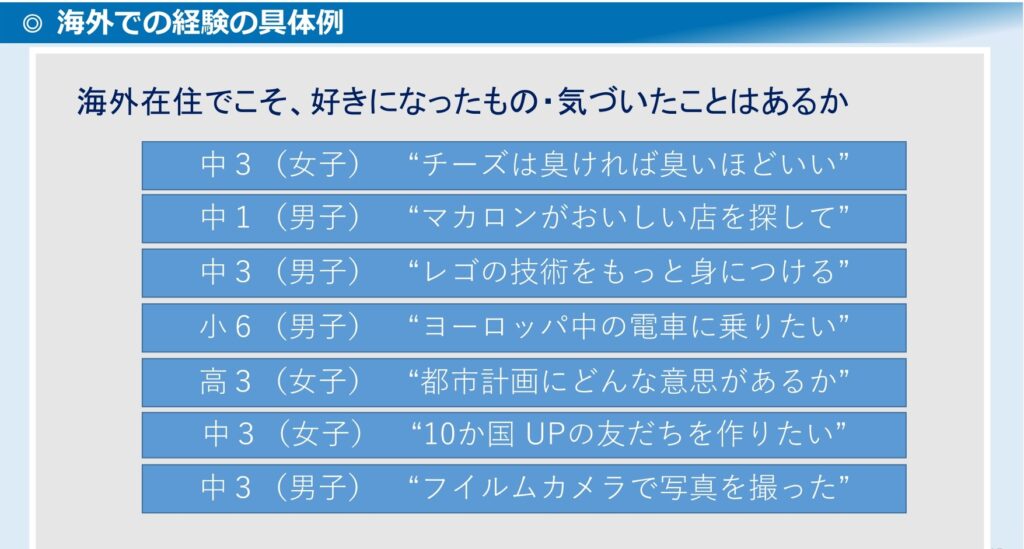

◆海外での経験の具体例

海外経験を言語化する際に参考にできるような実際の具体例が図のようになっています。子どもたちの「好き」が学校選びの軸になったり、面接で話す材料にもなるでしょう。

海外生活を振り返ること、それは得意なこと・好きなことを継続するという長期的な取り組みになることが多いかもしれません。しかし特別な内容である必要はありません。まだできていないことでも、これからしたいことでも構いません。現地の文化を眺めて探す、時に自分の趣味や家族の楽しみから探すこともできるはずです。

◆親が協力できること

私たちには帰国生として特別なことができない、そんな声もあります。では、現地のニュースや流行を分析するのはどうでしょうか?

たとえば、現地の政治家、歌手、作家などについて現地の人々はどのように評価しているのかなどです。現地を物語るようなニュースはたくさん報道されているはずです。文化の違いや身近なアイデアであっと驚くような結果になるようなものを探してみましょう。

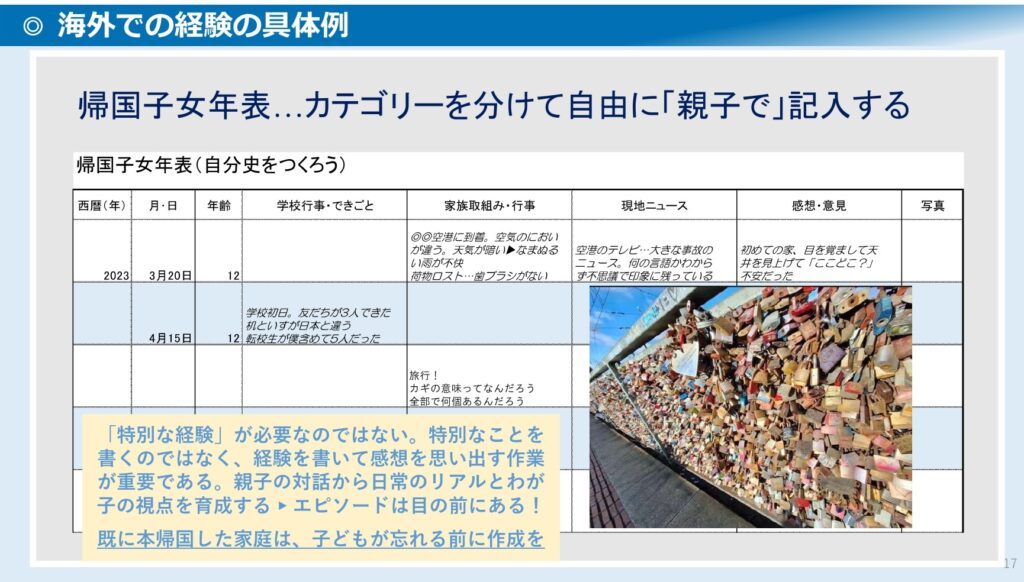

帰国子女年表

海外経験の振り返りにあたり、帰国子女年表の作成はとても効果的です。親子で感想をシェアしてみましょう。同じものを見た場合でも親子で全く違う感想がでてくることもあるでしょう。

このような年表は既に帰国したご家庭は特に、作成を始めてください。帰国後の生活に子どもたちが追われて海外での記憶が薄れてしまうかもしれないからです。

面接の評価例からみる海外経験の必要性

面接はフリースタイルの自己表現で、テストでは測定できない学力を評価しています。英語・日本語に関わらず個性や知性を評価しています。学校が求める人物像・方針に合致する姿をイメージできるかが重要です。

面接評価が合格の合計点の3割に使われる学校もあり、合否に関わるケースも多々あります。面接を点数化する入試では「光る帰国生」として自分を提示することが重要です。

面接事前準備・練習は必須

海外経験の記憶を表現するためには努力が必要です。面接用の問題集を作成し、親子で事前に練習することが重要です。

下記のような質問が面接では聞かれます。だからこそ、現地の生活を大切にする、そして言語化が重要なのです。

| (質問例) ・あなたが誇れる海外経験とは何でしょうか。 ・現地の人との交流はどの程度ありましたか。 ・学校で学んだ教科で楽しかったのは何ですか。 ・苦労した現地での経験を教えてください。また、どうやってその苦労を乗り越えましたか。 ・10年後は何をしていますか。 ・日本が学ぶべき現地の良い点は何ですか。 ・外国語を学ぶ良さとは何だと思いますか。 ・自己PRをしてください。日本語でも、英語でも、現地の言葉でも結構です。 |

教科入試「受験教科数」と日程

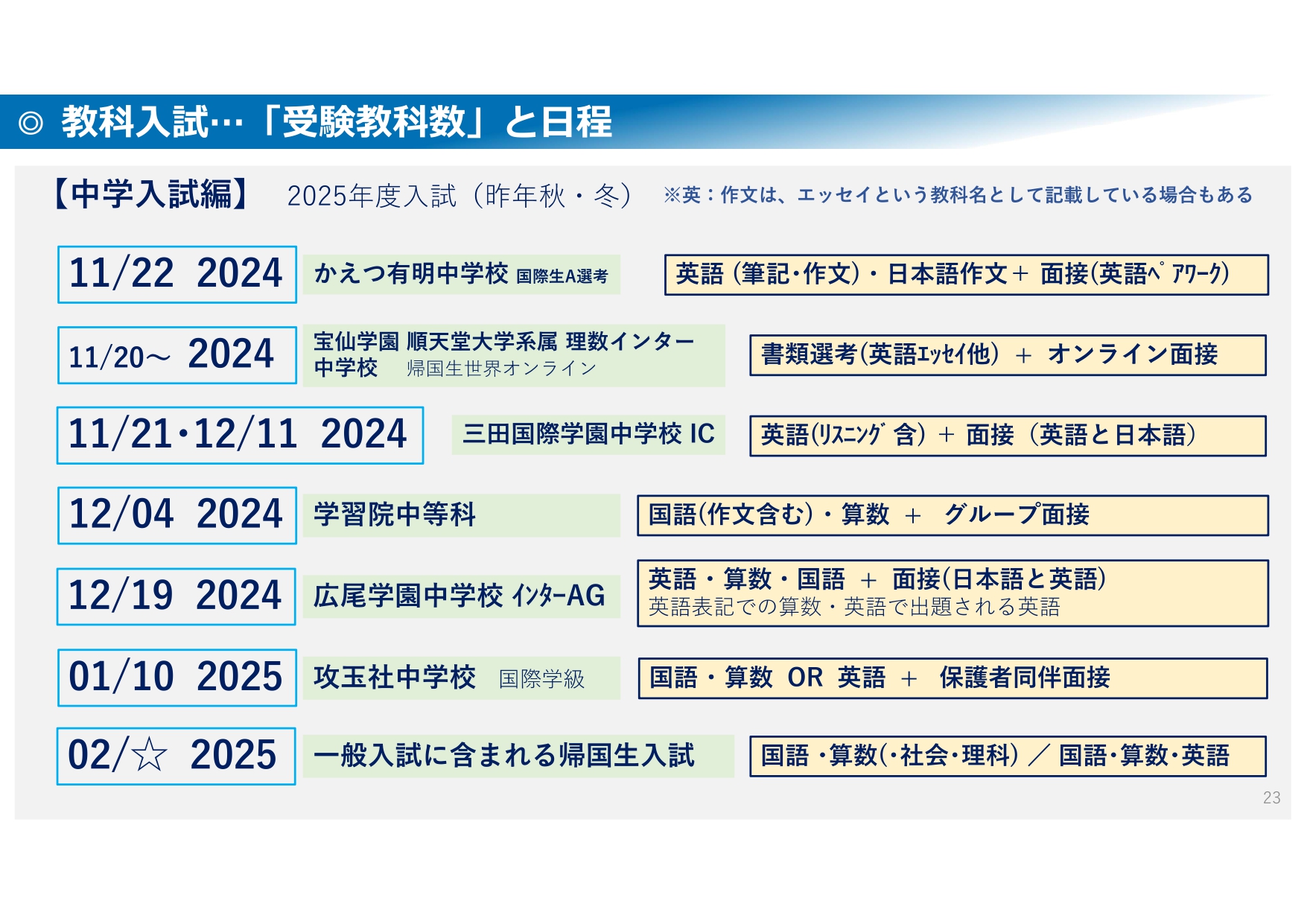

◆中学入試編

上の図は中学入試の入試日程の例です。帰国生入試の場合、入試期間が長期間にわたるところも多く、学校ごとに受験教科数の違いもあります。

入試対策を始めると、親子ともに忙しくなります。受験校の数や教科数が増えれば、学校ごとの対策など入試準備にかける時間が必要です。 何をどこまですべきか、どこまでできているか、確認も多くなる。 また、受験するということは、結果も出る、ことになります。気のゆるみやメンタルケアなども親は意識しておかねばなりません。わが家の経験として、プラスになる受験を心がけましょう。

◆入試教科・種類もさまざま

中学入試の場合、入試科目も学校によってさまざまで、学校に合わせた対策が必要になります。そして、作文・エッセイが科されている場合は計画的な準備が必要です。作文やエッセイは、入試の準備をしているかが明確にわかります。どのレベルで書くのか、時間内に書けるのか、といった客観性も必要です。

高校入試は「時間管理」と優先順位

高校入試では、まず学力の向上が重要です。入試教科における帰国生への配慮は中学入試よりも少なく、まずは教科試験に対応できる学力を身につける必要があります。

高校受験では、入試日程から受験を組み立てるご家庭も多く、関東圏であれば10校の受験も可能でしょう。しかし、気力や体力は有限です。また受験校が増えれば、入試に向けての準備も増えます。総合的に時間を見積もって、優先順位を考えることが重要です。

◆英語入試と英語検定

英語検定のスコアが入試での出願要件に指定されることもあります。中学入試・高校入試で求められる英語のレベルは変わらないことが多いです。そして、大学入試においても英検を利用する生徒は多いため、計画的に受験をしてください。

英検のほか、TOEFL、IELTS、GTEC、TEAPなども利用可能ですが、学校により利用可能な資格やスコアは異なります。

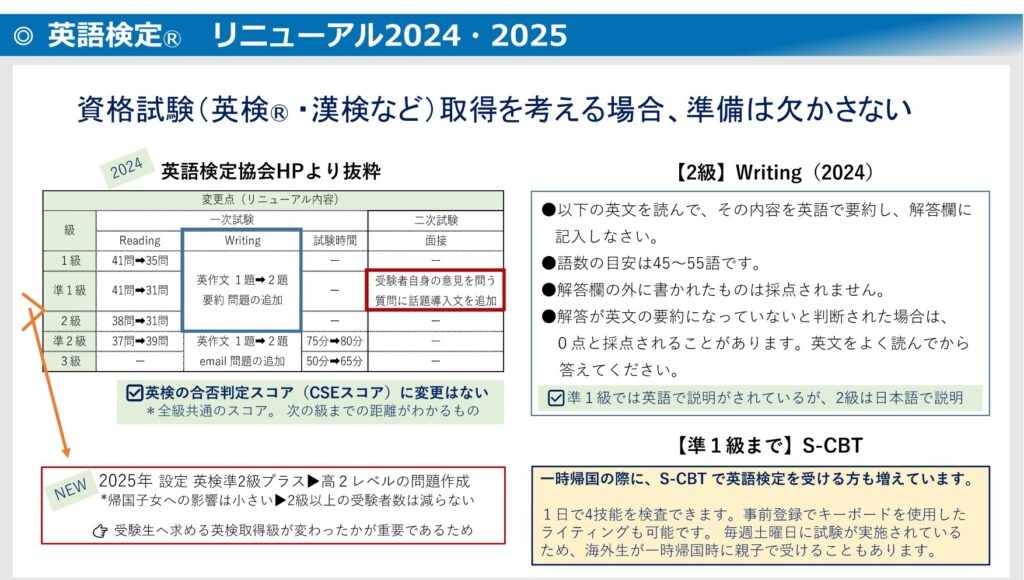

英語検定リニューアル2024・2025

英語検定は2024年にリニューアルされました。長文の要約問題が出るなど、新しいタイプの出題もあります。また、準2級プラスが新設されましたが、準2級プラスは準2級に近いレベルと言われています。準1級まではS-CBTでも受験することができ、一時帰国の際に受験する人も増えています。受験校の選択肢を広げるためにも英検の受験を検討してみましょう。

◆漢字検定

継続する学びは日本語力を強める

漢字検定や数学検定は海外生活が長くなればなるほど取得を考えるべき資格のひとつです。そして、私たちの日本語である母語の能力を強化し、抽象的思考を日本語でするために必要な語彙を増やすことができます。漢検取得には以下のようなメリットがあります。

| ・筆記量の増加 →筆順や送り仮名を含めて、漢字を書く量が確保できる。 ・熟語量の増加 →書き言葉に触れ、語彙力が上がる ・学習量の増加 →検定取得に向けて学習時間を確保する ・計画・管理が可能 →目標に向けて、計画・管理の能力が身につく |

漢検の他に、手話検定、世界遺産検定などを取得する人もいます。親子で取組める検定があれば、ぜひ楽しんでチャレンジを。

◆急に帰国となったら

急な都合によって日本に本帰国することになった場合、編入試験をタイミングによって検討しましょう。

| ・受験できる学校・学年、日程を確認する ・受験準備期間を考慮し、受験科目を決定する ・試験内容と範囲を確認し、学習時間を確保する |

中1 編入試験について 教科準備は可能?

中1の編入試験も相談が多い項目です。日本学年の中1、6〜7月は編入試験が多いシーズンです。中学1年の編入試験では英数国と作文・エッセイの準備が必要な学校も多い。中1になってすぐ、教科として中学生の学習内容を準備しなければならない点が大変です。エッセイは準備して書かれたものなのかどうかがすぐに見抜かれてしまうため、対策は必須です。

編入試験について(関西)

関西の場合は、有名な学校で試験日程が重なってしまう学校もあります。試験の翌日に合格発表、入学金などの納入手続きがあり、速やかに決定をしなければならないことも。

編入試験の作文・エッセイ

編入試験の対策において、意識すべきことは、限られた期間内での入試準備です。「教科試験の対策」をどれだけの時間をかけられるのかが重要な要素となります。編入する場合は、急な都合のことも多く、編入を決めてから6か月以上確保することは難しいケースが多いでしょう。子どもにどのくらい準備期間が必要かを考えて親子で納得して決めるようにしましょう。そして、作文やエッセイでは創造性や起承転結を問われること多様です。学校ごと・言語ごと(英語、日本語など)に対策をしてください。

3.計画・管理サポート

学習進捗は「成果を実感させる」ことにつながり、「褒める=強みを認識させる」ことを知り、サポートをしていきます。以下の4つを意識するなかで、わが子の計画・管理サポートを行ってみてください。

・褒める基準とタイミングの設定

「成功体験を実感できる言い方は何だろう」

・リズムの習慣化とモバイル機器の管理

「主体的に取り組める学習環境は何だろう」

スマホやタブレットは親子でぶつかることが多い事項です。寝る前に布団でスマホを見ないなど約束事をつくりましょう。

・過去の自分と比較して成長を確認

「学習の足跡から課題がわかるだろうか」

・助言とサポート

「モチベーションを保てる方法は何だろう」

◆サポートと子のモチベーション

子どもの自主性を育むためには選択肢の提示と試行錯誤、適切なフォローが重要です。ポジティブな環境を保ち、習慣化や失敗を恐れないこと、完璧をもとめることよりも成長を重視するといったポイントを押さえましょう。

そして、何よりも重要なことは、スランプ時のリセット方法です。前向きな気分転換を実行してプレッシャーの軽減と長期的視点の提示を図りましょう。

◆受験生 残り100日間にフォーカス

受験生にとって、夏休みが終わった後の残り100日間が非常に大事な時期であり、保護者含め、周囲のサポートが不可欠です。「わが家のルールブック」を作成し、受験生の疲労をキャッチして対処することを優先してください。100日で可能なことの限界を考え、その学習時間を概算することが重要です。

そして、新学期が始まってペースダウンをしないよう生活管理・疲労管理は不可欠です。

3.計画・管理サポート(まとめ)

受験生の学習計画・管理サポートに関して解説してきましたが、結果だけで絶対に評価してはいけない、挑戦そのものや過去からの変化という視点を忘れないことを念頭に置きましょう。

保護者は、自分が子どもだったらどうされたかったのか、それをきちんと考えてわが子と接してください。常に他者と比較する必要は全くなく、人生の成功が学校の中での成功だけを意味していないという価値観を親は知っておきたい。

それと同時に本人の到達目標を見定めさせるためにも、能力・学力の現時点での位置を知る、そして目標までどのくらいの努力が必要か、親子で考えるのです。

4.情報・価値観サポート

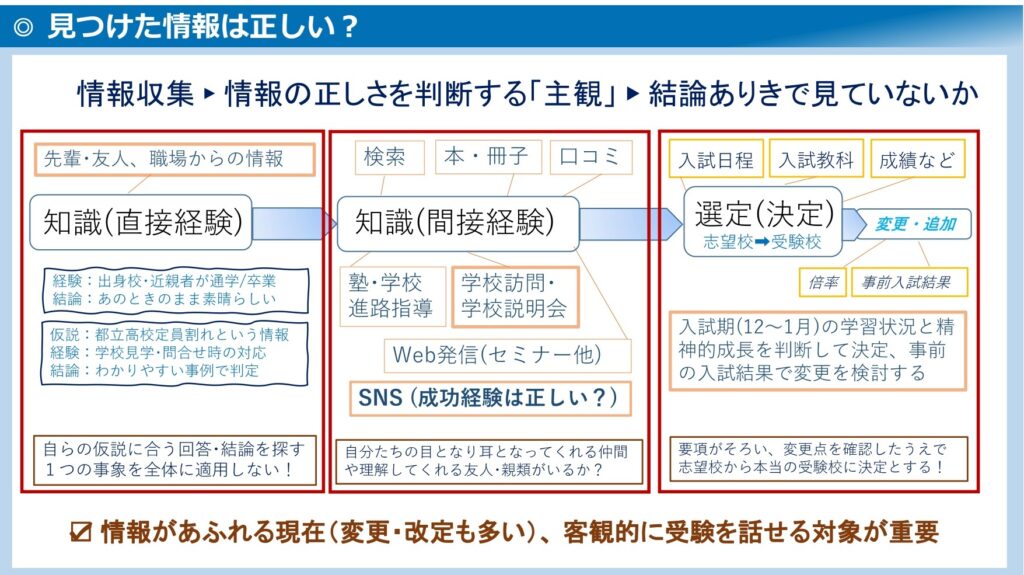

◆情報の正しさを判断

近年、SNSには情報があふれ、受験に関して発信するさまざまな立場の人々がいます。SNSで流れている情報に関してはすべてを鵜呑みにせず、取捨選択しファクトチェックもすることが大事です。

自分の子どもの受験のことをSNSに書く人たちも多いですが、役に立たない成功体験もたくさん溢れています。それらに振り回されずに情報の正しさを判断しましょう。

5.子どもに合わせたサポート

子どもの性格というものは、環境によっても変わります。成長の方向は周囲のムードによって変化します。以下の点に留意してサポートをしましょう。

・相談しやすい環境と相談相手を選定

「親がコーチとサポーターを使い分けられるか」

・個性や興味を尊重しながら客観視

「何にどれくらいの時間を費やすと良いのか」

・社会性を磨き、身近な「師匠」を認定

「習熟度にあった指導や仲間作りができるか」

・子どもの言葉の信用度を冷静に判断

「信頼・承認・尊重をするが言葉を鵜呑みにしない」

受験に関して親子ではバトルになることもしばしばあることでしょう。そのような場合は他者を頼ることも必要となります。

6.帰国〜受験 入試サポート

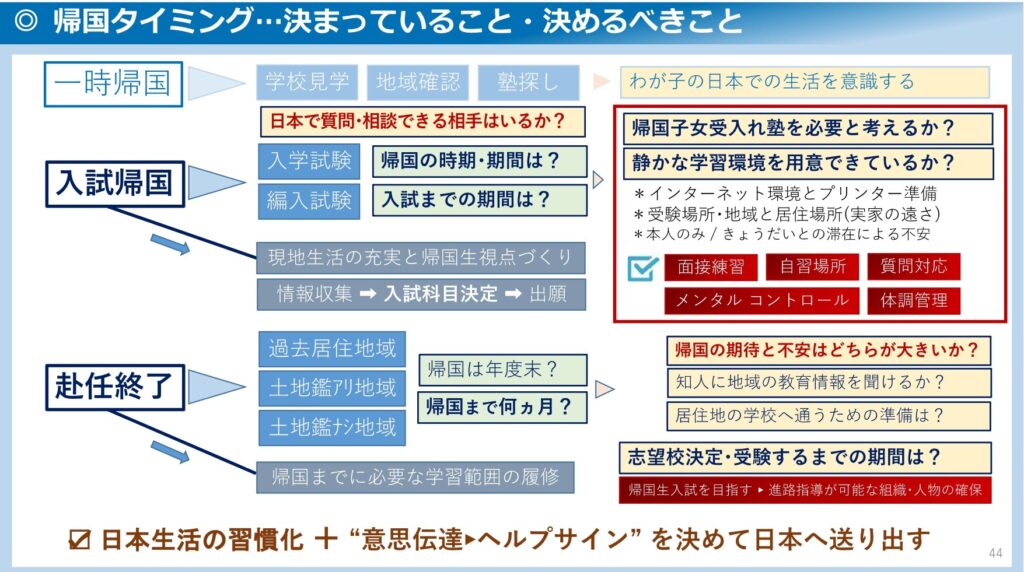

◆帰国タイミング 決まっていること・決めるべきこと

前半にも言いましたが、帰国タイミングは“家庭の基準”が優先です。家庭として決めるべきことを決めましょう。そのうえで、子どもの体調管理といった生活面、親子ともに相談できる相手を確保すること、また通塾の必要性も考えてください。

そして、現地と変わらないような生活リズム構築と、困った時はすぐに相談できる“意思伝達のヘルプサイン”を親子で決めておくことが重要ですね。

◆帰国時は”笑顔”で〜日本生活を楽しむ気持ちを持つ〜

帰国生といっても海外滞在歴や学習歴は人それぞれです。他者との比較や一般化は避けましょう。日本の生活を楽しめること、前向きでいられるように、子どもの現状を評価してくれる人がいることは本当に大切です。

親が目標とする学校と子どもに合う学校は違うということも常に意識しておきましょう。

| 海外生活が長い・日本の生活に抵抗がある ①帰国生受け入れ経験のある学校を探す ②帰国生への理解がある学校・先生を探す ③対話できる親子関係を再構築する | 日本語・日本の学習内容に不安がある ①日本生活の期待感を親子で共有する ②日本で自信が持てる教科をつくる ③帰国生への配慮がある学校を探す |

| 編入試験を受ける・赴任前の私立学校に戻る ①試験科目はできるだけ早期に決める ②学校の履修範囲・進度の学習を進める ③得意科目を伸ばし、未修科目を整理する | 帰任先の情報がない ①転校先を優先、塾選びは焦らない ②親が率先して新しい環境を楽しむ ③受験・学校情報を得るための伝手を探す |

学習歴や在外歴が異なるため、悩みや課題もそれぞれです。このように言語化すること、そして信頼できる相談相手を複数見つけることで、解決できることも多くあるはずです。

お悩みなら1度ご相談を

オンライン進学塾Kyoshin@Homeは、これまで30か国以上の国と地域にいる数多くの帰国子女をサポートしてきました。なにより、オーダーメイド個別指導と定期的なカウンセリングによって、授業だけでなく、精神面にも配慮している点が喜ばしいことです。海外在住が長いまたは短い際の受験、逆に急な赴任への不安など、それぞれの悩みが帰国生のご家庭にはあるはずです。まずは気軽に相談してみませんか?

企業情報

●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。

【関連記事】

最新情報をLINEとメルマガでお届けしています!ぜひお友だち追加・フォローしてください。