【9月セミナー開催レポート】入試まで100日!伸びる子どもと伸ばす家庭「作文対策と面接練習のすすめ」

本記事では、9月に開催されたセミナーにお招きした株式会社京進の古川泰史氏をお迎えし、入試まで残り100日間の過ごし方やご家庭でできるサポートのヒント、直前期に欠かせない面接・作文対策についてご紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。

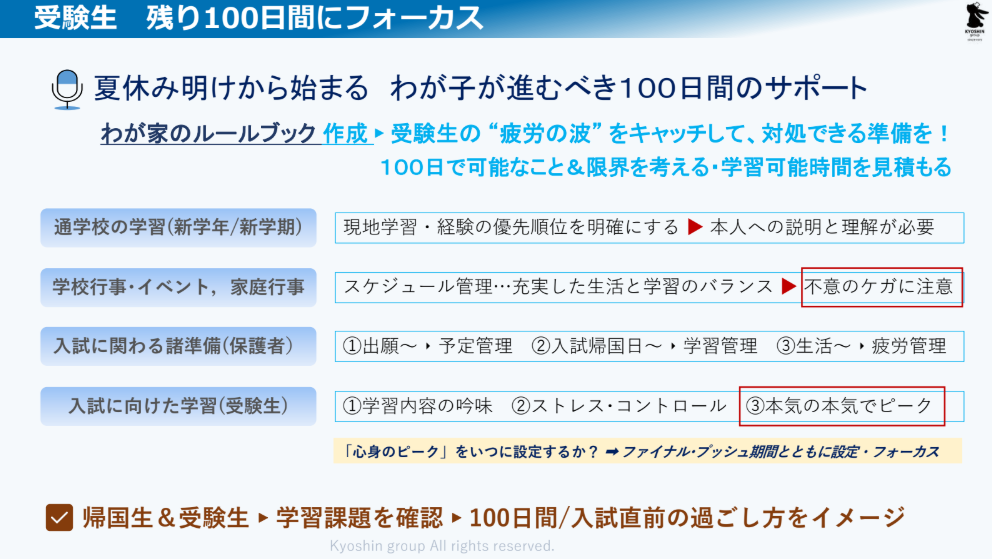

100日間スケジュール:我が家のルールブック作り

受験まであと100日。我が家のルールブックを作成しましょう。100日間とは、帰国生が受験生として「本気となるべき」期間のことです。我が家のルールブックを作成することで、受験生としてすべきことを明確にして共有するのです。また、100日間でできることや100日間でできる限界を知り、学習時間を見積もります。

現地校での学習内容を把握し、学校行事やイベント、家庭の予定も含めてスケジュールを整理しておくことが大切です。各イベントにどのくらいの時間がかかるのかを事前に確認し、子どもにもわかりやすく説明・共有しておくことで、予定のズレによる混乱を防ぐことができます。

入試に関わる諸準備については、日本で必要なものをリスト化します。特にインターネット環境は最重要です。また、帰国時に持って帰るものリストを作成しておきましょう。実際に、ロストバゲージにより手元に書類のないまま入試を迎えたというケースもありました。

また、100日間スケジュールでは、「本気の本気」=学習の集中とピークを作ります。いつがラストスパートなのか、心身のピークをきちんと設定します。

加えて、子どもの性格や心の様子から怪我や病気に注意しておきましょう。日本で電車に乗って塾に通うなど、大人にとっては些細なことでも子どもにとっては疲れや精神的な不安定が重なり、怪我と病気に繋がります。肩こりや頭痛、眠れないなど子どもの弱い部分に症状が現れます。100日間のサポートをしっかりと考えておきましょう。

入試100日間計画を見通す

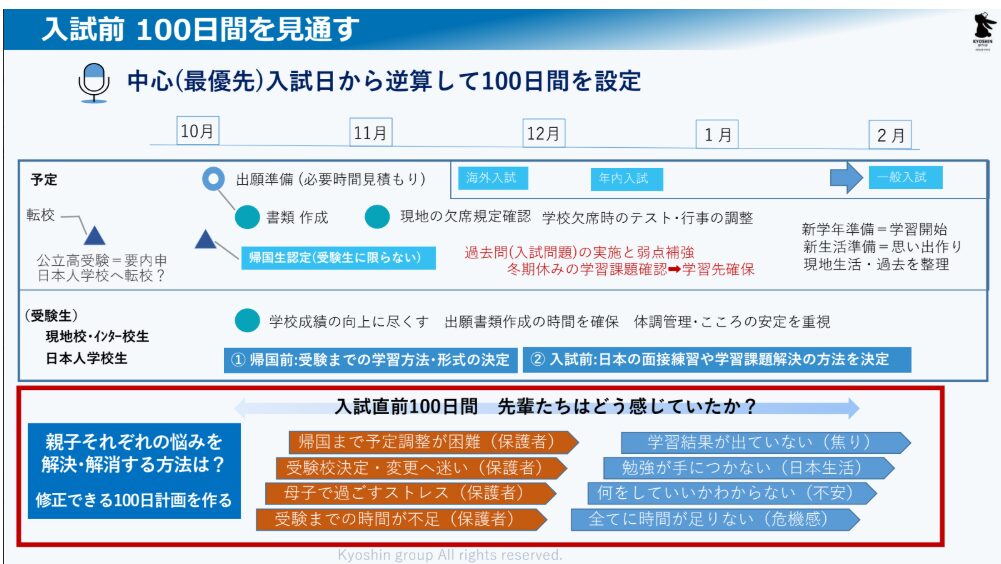

◆変更できる100日計画を

受験を経験した親子は、それぞれ①〜④のような悩みや焦り、不安を抱えていました。これらの不安や焦りを解消するために必要なのが、「100日計画」です。ただし、重要なのは「修正可能な100日計画」を作ることです。まずは計画を立て、次に行動へ移し、そして必要に応じて勇気をもって計画を見直すことが大切です。

| <親の悩み> ①帰国までの予定調整が困難 ②受験校決定・変更への迷い ③親子で過ごすストレス ④受験までの時間が不足 |

| <子の悩み> ①学習結果が出ていない(焦り) ②勉強が手につかない(日本生活) ③何をしていいのか分からない(不安) ④すべてに時間が足りない(危機感) |

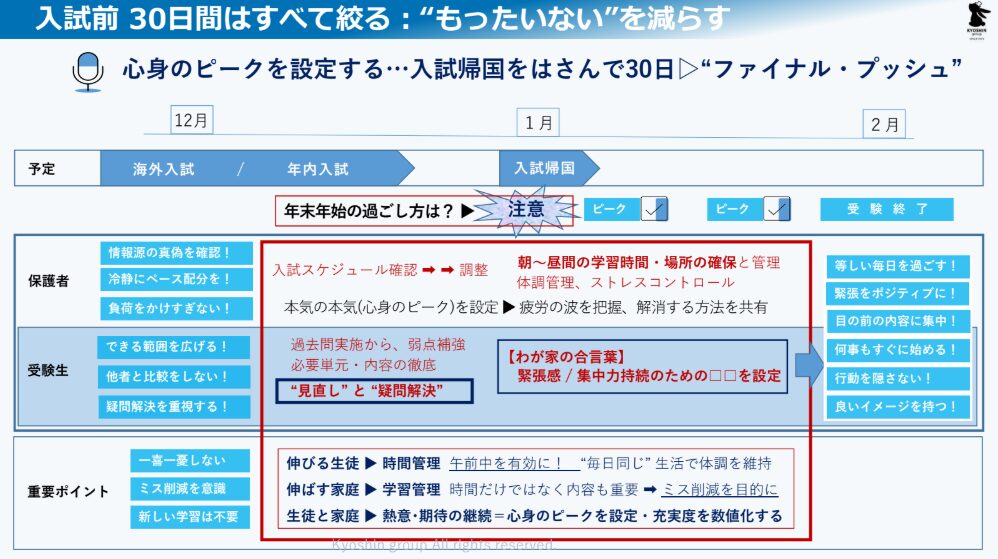

100日間計画:最後の30日間

◆合言葉を決めておく

100日間計画最後の30日間、つまりファイナルですべきことは「絞った学習」と「もったいないをなくす=ミスを減らす」ことです。

また、本気の本気を出すために、我が家で合言葉を設定しましょう。声を出すことでムードも高まり、特に小学生に有効です。緊張感を和らげるための合言葉や、集中力を持続するための合言葉を親子で決めます。

例えば、「準備OK」や「集中しているぞ」など、前向きな言葉が有効です。中学生であれば、緊張感を保つための合言葉として「朝9時からスケジュール確認をします」なども良いでしょう。

30日間で伸びる生徒は、時間管理が重要です。午前中を有効活用します。毎日、現地と同じ生活リズムで過ごし、体調を維持します。伸ばす家庭はミスを減らすことを目的に管理していきましょう。生徒と家庭では熱意と期待を持続できるように合言葉を決めて、心身のピークを設定してください。

◆年末年始の過ごし方

年末年始の過ごし方は非常に重要です。受験に向けてピークを作っていく中で、勉強のリズムが乱れやすいこの時期には特に注意が必要です。一度リズムが崩れると、元に戻すのに1週間ほどかかります。特に年明けは、入試結果に直結する大切な時期です。模試を受けなくなって(最後の模試が終わって)から、努力次第で結果が大きく変わるとも言われています。

また、年末年始は勉強と同時に「疲労の波」にも気をつけなければなりません。学校が休みになることで、現地生活とは異なる生活パターンになりがちです。その結果、子どもの気分が落ち込み、やる気を失ってしまうこともあります。

◆スマホやタブレット使用のルール作りも

スマホやタブレットの使用が、集中力に影響していることがあります。たとえば、勉強の前後に「何している?」といった友だちからの通知を見ると、どうしても気が散ってしまい、集中力が途切れてしまいます。

また、通塾に時間がかかるためスマホを使う必要があったり、新しい塾で友だちと連絡先を交換したり、みんながSNSを使っている環境では、スマホの利用が共感やつながりにおいて重要な役割を果たす半面、生活を乱す可能性もあるのです。

このような背景を踏まえて、スマホやタブレットの使用や管理については、我が家のルールブックの中で、しっかりと決めておくことが大切です。

◆過去問題について

過去問は、実力を伸ばすためのものではなく、出題傾向や問題量を把握するために使用します。「ミスをせずに一度で正解する」という意識を持って、丁寧に取り組むことが大切です。また、最新の過去問を「いつ解くのか」も非常に重要です。解くタイミングによって、今後の学習の方向性や課題の見え方が変わってくるため、計画的に取り組みましょう。

親が今からできること

親が今から確認しておく項目には、以下のようなものがあります。

| ① 試験内容・日程・入試制度に変更はありませんか? 変更があった場合、出願者数に影響が出る可能性があります。最新情報をしっかり確認しておきましょう。 ② 「不合格があること」について、子どもは現実的に理解していますか? 合否の結果を、いつ・どのように伝えるかも考えておく必要があります。(合否を本人に伝えるかどうかも含めて検討しましょう。) ③ 過去の合格者数は何名ですか? 「若干名」と記載されている場合、実際には合格者が絞られることがあります。親は「受験が将来の良い経験になる」と理解できますが、合格者が少ないから不合格も仕方ない、というロジックは子どもにとっては簡単に受け入れられるものではありません。 ④ 受験校の変更の可能性はありますか? |

また、入試期間中は子どものメンタルケアが特に重要です。受験生の気力・体力には限界があります。入試結果や状況を見ながら、メンタル面のフォローをしつつ、受験のピークに向けて残り100日間をうまくハンドリングしましょう。

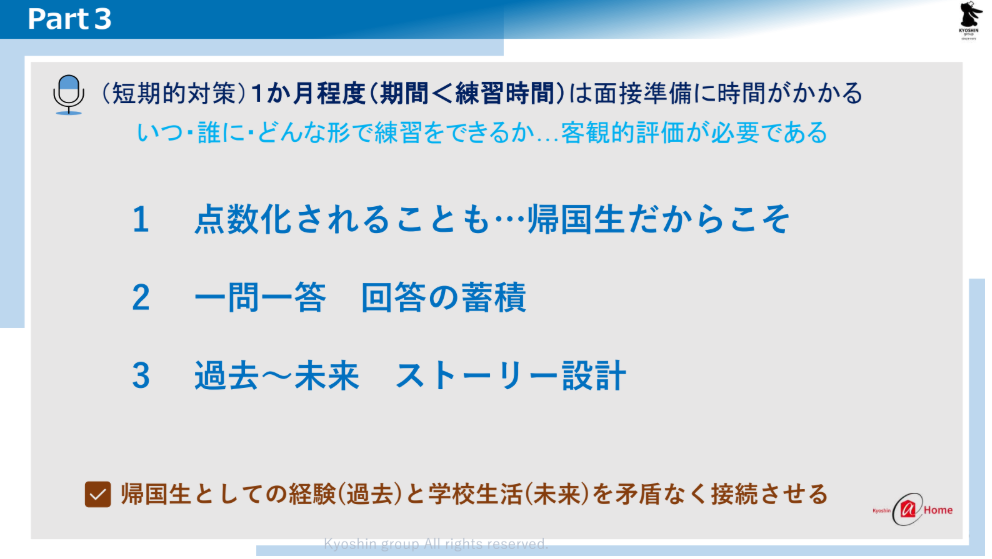

直前の面接対策

面接対策には、1~3か月は確保してほしい。ただし、期間より練習時間と準備時間が重要です。入試帰国後も含めて、いつ・誰に・どのような形式で練習するかを明確にしましょう。客観的な評価も必要です。一問一答形式であれば、親子でも取り組むことができます。

また、海外経験・海外生活から未来の学校生活へ接続、過去から未来へのストーリー設計はしっかりと準備しておきます。「今までこのようなことに取り組んできました。そして志望校では、今後はこのようなことをしたいです。」というストーリーを話せるように。

◆面接の評価例

帰国生入試の面接試験では、面接の配点を20〜30%と設定している学校もあります。これは、筆記試験だけでは測れない部分を評価するためです。学校側は、「あなた自身の言葉」で、知性・個性・経験を知りたいと考えています。どのような生徒で、どのような考えを持っているのか、そして学校が求める人物像と合っているかを見極めているのです。

また、緊張度がより高まるグループ面接を実施している学校もあります。他者がいる中でどのように自分を表現するか、緊張やストレスをコントロールできるかといったストレス耐性も評価の対象になります。面接に自信がないと、不安は声や表情にも表れてしまいます。受け答えの内容だけでなく、態度や話し方も重要です。面接は「おしゃべり」ではなく、あくまで「試験」であることを意識しましょう。

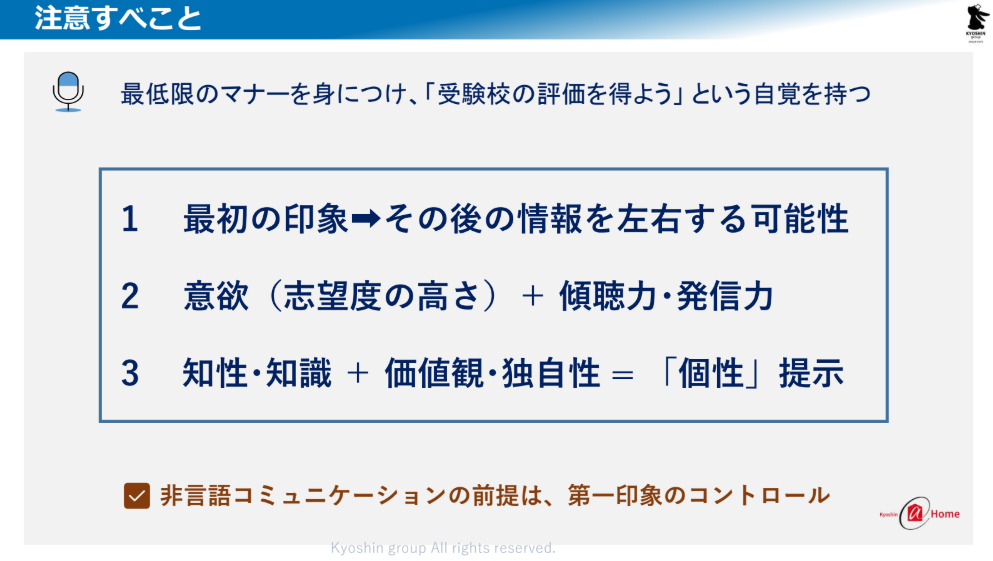

面接で注意すべきこと

◆最初の印象

第一印象が良ければ、面接の雰囲気は良くなります。もちろん面接内容が最優先ですが、良い印象で進むと、その後も好意的に進み、リラックスできます。また、先生も雰囲気を良くなるよう、協力してくれるはず。親子面接であれば、親も雰囲気作りに協力しましょう。

◆意欲・志望度の高さ

面接では、意欲や志望度の高さも重要な評価ポイントです。「この学校に通いたい」「ここで学びたい」という関心や意欲がしっかり伝わるかどうかが見られています。そのためには、受け取る(傾聴力)・伝える(発信)という双方のコミュニケーション姿勢が大切です。特に、話を「伝わるように話す力」は、練習によって身につきます。子どもは自分では分かっているつもりでも、初対面の大人にはうまく伝わらないことがあるということを理解させておくことが必要です。

また、面接中の態度にも注意が必要です。貧乏ゆすり、舌打ち、腕組み、手遊びといった行動は、「非同意・懐疑的・無気力・攻撃的」といった印象を与えてしまいます。さらに、第一志望校であるといって話していても表情が沈んでいるなど、表情と言葉が一致していないと、相手に違和感を与える原因になります。

思いを正しく伝えるコミュニケーションのためには、声のトーン・話す速さ・姿勢なども意識して練習しておきましょう。

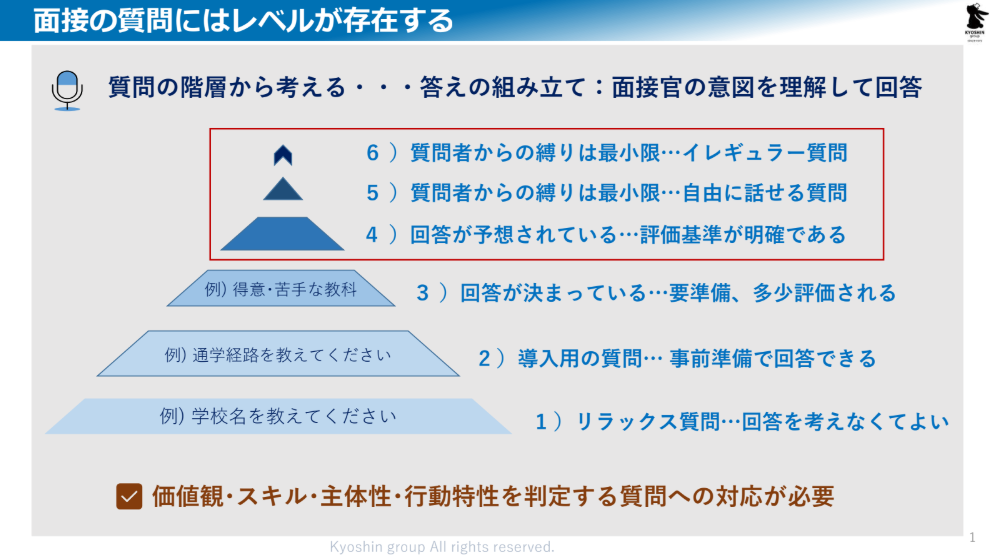

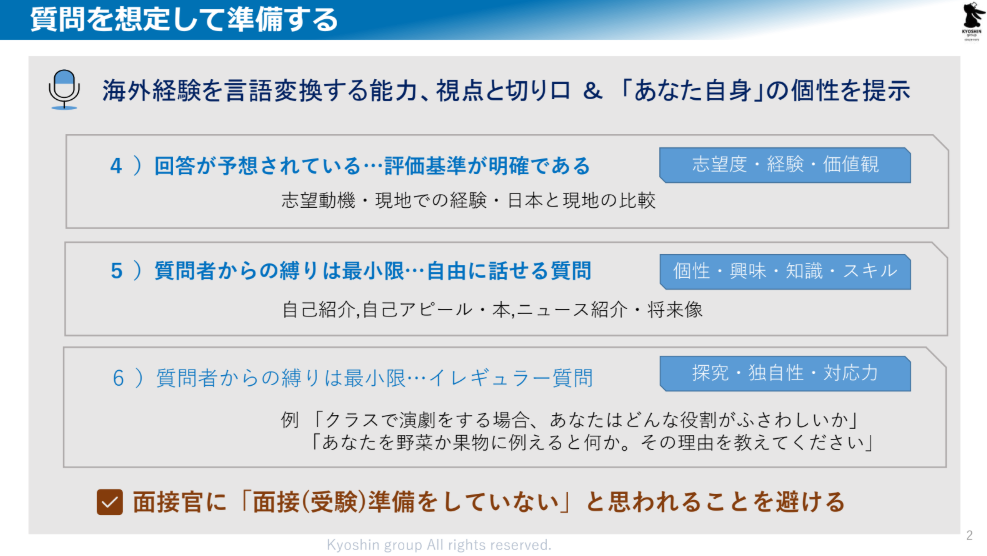

◆面接の質問レベル

面接では、質問に「レベル」やタイプがあることを理解しておくことが大切です。

| ①リラックス質問:考えなくても答えられる質問です。 例)「通っていた学校はどこですか?」 ②導入用の質問:事前準備でしっかり答えられる質問です。ある程度の準備が必要ですが、答えやすい質問です。 例)「通学経路を教えてください。」 もし、まだ家が決まっていない場合はどう答えますか? 「〇〇沿線に住むと聞いています。」「約45分で通える場所を親が探しています。」 ③回答が決まっている質問:根拠や理由といった説明、その点で事前準備が必要な質問です。 例)「得意教科は何ですか?」 「得意教科は、〇〇です。なぜなら~。」と理由がセットになっている質問です。 |

①~③は、比較的回答できるのではないでしょうか。

| ④回答が予想されている質問:評価基準が明確 例)志望動機・現地での経験・日本と現地との比較 先生が想定しているレベルを下回らないようにしましょう。しっかり準備をして、期待を上回る答えができると高評価につながります。 ⑤自由に話せる質問:自己PR、自己紹介 英語で面接を実施する学校では、このタイプの質問が多く出されます。 例)「物語があまり好きでない子にどのような物語を紹介しますか?」 自分で考えて条件を設定し、回答します。 ⑥イレギュラー質問:正解がない、対応力を見る質問 例)「クラスで演劇をする時、自分はどのような役割がふさわしいですか。」 子どもの性格や視点、考え方を見ています。面接官に臨機応変に対応できる姿を見せられるといいですね。 |

◆近年の傾向

近年、このような質問が出題されることが増えています。

例)「あなたの父の職業とその内容を答えてください。」

最近では、キャリア教育の推進に伴い、職業観を大切にする学校があります。たとえば、学校の方針に「キャリアプランニング」が掲げられている場合、こうした内容が面接で問われることがあります。事前に学校の公式ホームページやパンフレットを確認し、学校が大切にしていることや学校方針を親が把握しておくことが大切です。このように、親が説明など協力すべき質問があることを理解しておきましょう。

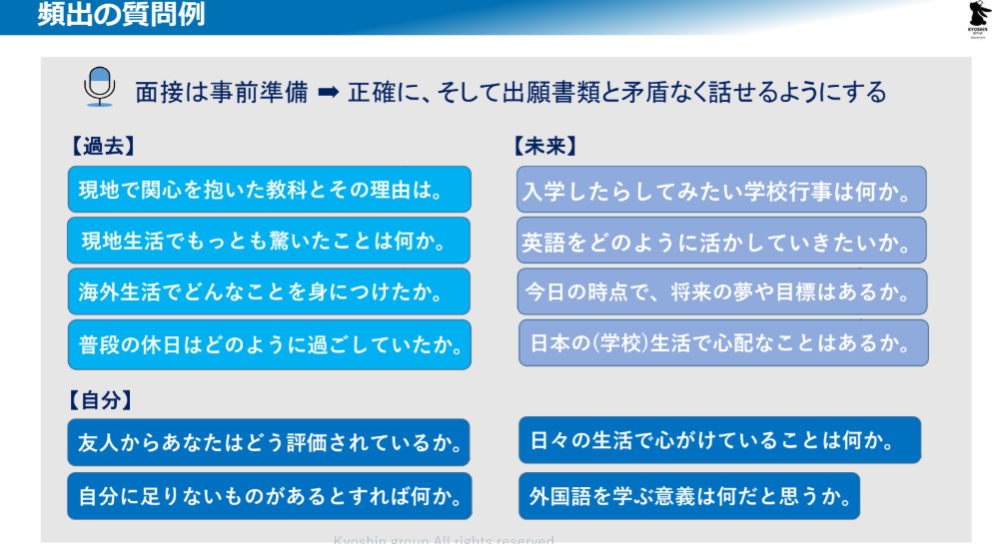

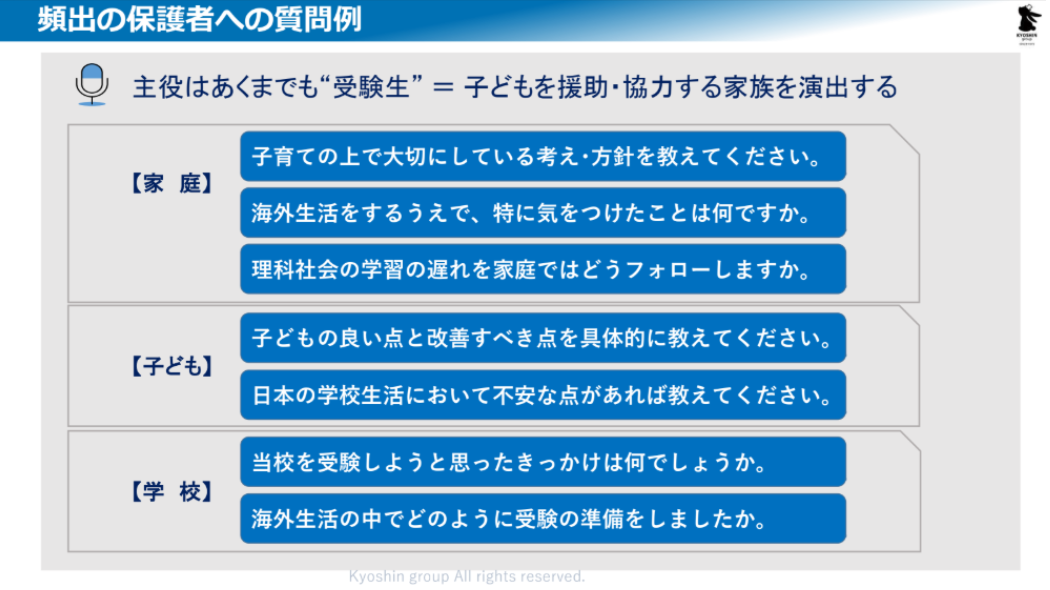

◆頻出の質問例

面接は、出願書類と内容が一致するように準備しましょう。出願書類と面接で答える内容はセットで考えることが大切です。上記の頻出の質問例を見ると、海外生活に特化したものばかりではないことがわかります。多くは、子どもが答えやすい「あなたの考え方」や「経験したこと」に関する質問です。

例えば、「海外生活で何を身につけたか」といった質問には、子どもがイメージしやすいキーワードを用意しておくと効果的です。たとえば、「多様性を知った」や「変化の重要性を学んだ」などです。これらに合う具体的な事例もあらかじめ探しておくと良いでしょう。

◆親子面接の質問例

大切な質問のひとつをご紹介します。

問)子育てで大切にしている考えは何か?(家庭の教育方針)

この質問では、「我が家らしさ」が感じられ、子どもへの接し方やこれまでどのように育ててきたかが伝わることが重要です。特別なことである必要はありませんが、「我が家らしさ」や「家族らしさ」を意識して答えましょう。また、これまで親がどんな選択をしてきたのかに加え、海外生活で得た視点が含まれていると、より良い印象を与えられます。

<今までで印象に残った回答>

・ある宗教系の学校を受験したご家庭の例:

マザーテレサの言葉を引用し、「思考に気を付けなさい。いつか言葉になるから。」(以下略)を大切な方針として回答しました。

・コロナ禍で隔離が大変だったご家庭の例:

「いつも笑顔でいられるようにユーモアを大切にした」と回答しています。

◆イレギュラーな質問

準備しづらい特殊な質問もありますが、そのようなときこそ、一生懸命考えた姿勢が大切です。うまく答えられない場合の対応をどうしますか?自分なりの答えを持って臨むことが重要です。

例)あなたについて知っておくべきことはありますか?

この質問に対しては、「はい」や「いいえ」だけで答えるのではなく、質問の意図を考えることが大切です。帰国生かどうかに関わらず、「あなたの見えない学力=知性や教養、表現力をみたい」という意図があります。

また、面接ではプレッシャーへの対処法、探究学習などへの適応、大学入試における総合型選抜入試を見据えた質問も出題されます。これらは、その場で意見をまとめる力を試すものであり、インター校や現地校でよく取り組まれているプレゼンや討論形式の学習を反映した内容です。

作文対策

◆作文対策方法・注意点

作文対策は、学校が求めるレベルを考慮しながら準備を進めましょう。期間だけでなく、練習の回数や添削を重ね、できるだけ多くの知識を取り入れて書ける内容を増やすことが重要です。

特に、以下の点が大切です。「時間内に、どのくらい深く、内容のある文章を書けるか」が問われます。社会問題について問われる問題が多く出題されています。

| ・学校が求めるレベルを理解すること ・時間内に書き終える力を身につけること ・文字数(分量)の管理 |

小学生や中学生はテーマから逸れる内容となることも多く、注意が必要です。時間切れになることも多く見られます。現地校やインターナショナルスクール出身の子どもは、日本語の作文を英語風の日本語で書いてしまい、読みにくい文章となることも。

◆文字数と単語数の違い(日本語と英語)

日本語の作文では「501文字以上」、英語の作文では「20行以上」といった文字や単語数、行数の指定が多くあります。日本語の場合、ひらがなが多くなると、書ける内容の密度が下がり、浅い内容になりがちです。一方で、熟語を知っていて語彙力があると、限られた文字数の中でも深みのある内容を書くことができます。英語では、単語数を意識しながら、機能語(構文や文法)の使い方も重要です。また、子どもにとっては、「書くこと」と「考えること」はまったく別の作業であるということも理解しておく必要があります。

面接と作文対策のまとめ

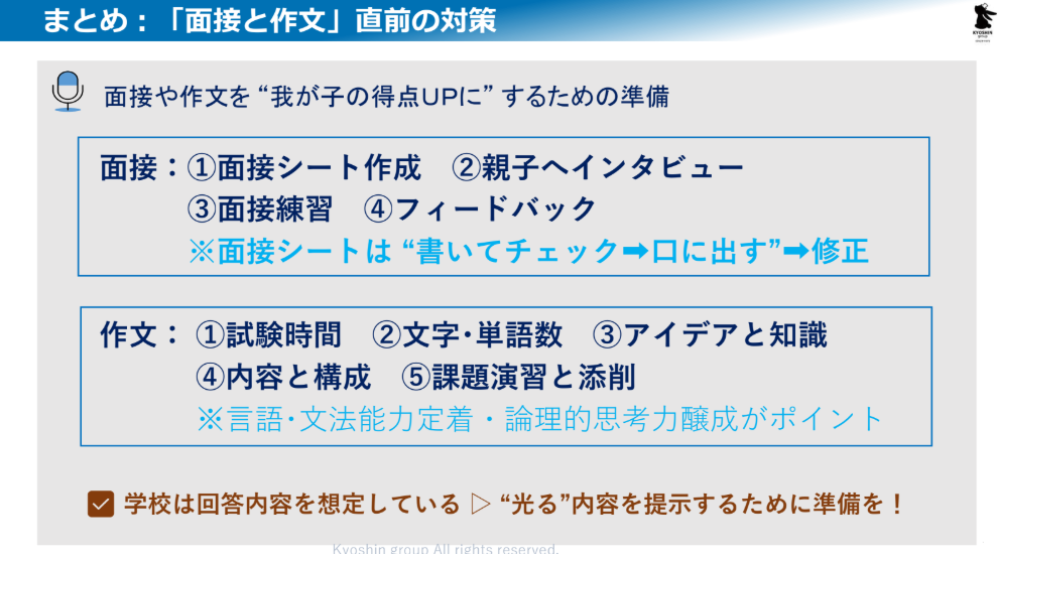

◆面接対策のまとめ

面接練習では、面接用問答集を作成するなど、準備して取り組みましょう。親子でインタビューしながら記入するといいですね。志望動機などは、書いた内容を声に出して練習してください。

◆作文対策のまとめ

書く練習の方法や限られた時間内でどれだけ練習できるかが重要です。文字数・アイデアの構成・語彙力・分量を意識しましょう。親が確認できるなら、一緒に見るのも有効です。客観的な視点で評価できる、親のサポートも大切な要素になります。

受験前日の過ごし方

受験前日は、いつも通りの1日を過ごすことが大切です。親の目でも持ち物チェックをしておきましょう(書類・筆記用具など)。服装は当日着るものを一度着て、動きやすさを確認しておくと安心です。新しい問題には手をつけないこと。 不安になるだけなので、今までやってきたことを見直しましょう。

試験当日の過ごし方

試験当日は、悪天候やラッシュなど予想外のことが起きる可能性もあります。焦らず、「自分のペース」を大切にしましょう。他人の様子を気にしすぎず、「自分の試験」に集中します。教室では、自分にとっての「安心安全のお守り」を持っておくことがおすすめです。(例:お守り、面接ノート、使い慣れている問題集など)。また、面接までの待ち時間が長くなる場合もあります。1時間以上待つことも想定して心を落ち着かせるものを用意しておきます。

100日間の課題と準備

受験までの「100日間」をどう使うかが勝負です。本番に向けて、本気の本気を設定し、心身ともにピークを持っていく準備が必要です。「ファイナルプッシュ」では無理をせず、今までの積み重ねを信じること、生活リズムを整えることが最大の武器です。焦らず、時間は「作る」もの。焦りそうなときこそ、笑い合える会話やリラックスの時間を意識しましょう。

お悩みなら1度ご相談を

オンライン進学塾Kyoshin@Homeでは、50か国以上の国と地域に住む帰国子女をサポートしてきました。なにより、オーダーメイド個別指導と定期的なカウンセリングによって、授業だけでなく、精神面にも配慮している点が喜ばしいことです。海外在住が長いまたは短い際の受験、逆に急な赴任への不安など、それぞれの悩みが帰国生のご家庭にはあるはずです。まずは気軽に相談してみませんか?

登壇者:株式会社 京進 第一運営本部 海外ブロック長 古川泰史

2004年1月より帰国子女指導をスタートした帰国子女指導のエキスパート。海外の校舎責任者を歴任して、2020年9月に帰国。現在は海外拠点(ドイツ・アメリカ・中国)とオンライン校(日本)の統括をしている。帰国子女専門のコーディネータとして、国内外の生徒・保護者に向けての情報発信や教育相談を行っている。帰国子女とその家族が「笑顔」で生活できるように、援助を心がけています。

企業情報

●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。

【関連記事】

最新情報をLINEとメルマガでお届けしています!ぜひお友だち追加・フォローしてください。