第2回セミナー開催レポート

帰国生が習得すべき面接技能〜戦略的面接対策の実践(短期的/中長期的)〜

帰国生入試で課されることの多い「面接」ですが、筆記試験とは異なる対策や練習が不可欠です。時間に余裕をもって事前の準備をすることが大切であり、また当日の心構えもとても重要な要素です。

9月に開催された無料セミナーでは、株式会社京進 古川泰史氏をお招きし、「帰国生受験 の保護者サポート帰国生が習得すべき面接技能」についてお話いただきました。短期的・中長期的な視点で帰国生入試の面接について考えていきましょう。

帰国生入試の面接で見られていること

◆帰国生入試の面接はさまざまな観点で評価される

帰国生入試の面接は学校によって評価基準も異なり、さまざまな視点から評価がされます。

| 【帰国生≠積極性】 |

| 帰国生には積極性が求められているのでは?と思いがちですが、すべての人に当てはまるわけではありません。自分で考え、選択して行動できるということが重要なポイントです。受験する学校の校風をまず確認してください。まず家族としてできることは、学校が求める生徒像を把握することです。 |

| 【服装】 |

| 季節感や初対面の大人に対して失礼ではない服装を考えましょう。筆記試験と面接が同日開催の場合は動きやすさも重要です。また、周囲の人から極端に浮いていないよう意識します。当日制服を着用せず私服で臨む生徒も多いはず。私服を着用する理由も併せて考えておきます。服装で個性を出すのではなく、面接内容で個性を出しましょう。 |

| 【敬語】 |

| 敬語は必要ですが、多少の間違いは許容されることが多いでしょう。幼稚さや気力のなさが感じられない話し方が重要です。知性のなさや大人に対して偉そうな態度をとるなどはNGです。 |

| 【話す態度】 |

| グループ面接などで「私が!私が!」という自己主張の強い態度はネックとなることもあります。また、学校の情報について聞かれても答えられないなど、事前準備不足が露呈するような受け答えや、結論から離さずダラダラ話し続けることもマイナス印象です。 |

面接試験では、テストでは測れない「見えない学力」が評価されています。先生方は受験生が自身の言葉で個性や知性を表現できているかをチェックします。学校が求める人物像や学校方針に合致する姿を見せることがポイントです。

帰国生入試~面接の種類と形式~

◆面接試験実施の「ねらい」とは

面接試験を実施する場合、主に以下のようなねらいがあります。

| 1.学校と生徒のミスマッチを防ぐ 2.学校と生徒の相互理解を深める 3.学校側は受験生の人間性・意欲を評価する 4.受験生は自身をアピールし、学校との相性を確認できる |

面接は評価される立場であることを理解して受験生は臨みますが、自分自身で学校の雰囲気を感じ取る良いチャンスだと思うことも重要です。

◆面接の種類・形式

| 【種類】 | 【特徴】 |

| 受験生のみ | 使用言語:日本語のみ/日本語と英語/英語のみ |

| 保護者と受験生 | 保護者同伴/保護者は別途面接 |

| 受験生グループ面接 | 集団・ペア/ディスカッション |

| 【形式】 | |

| 教室・会場での対面面接/オンライン面接 | |

面接は個人なのか、グループなのか、対面なのかオンラインなのかという形式が学校によって多種多様です。学校ごとに異なるため、情報収集やイメージ作りが重要です。

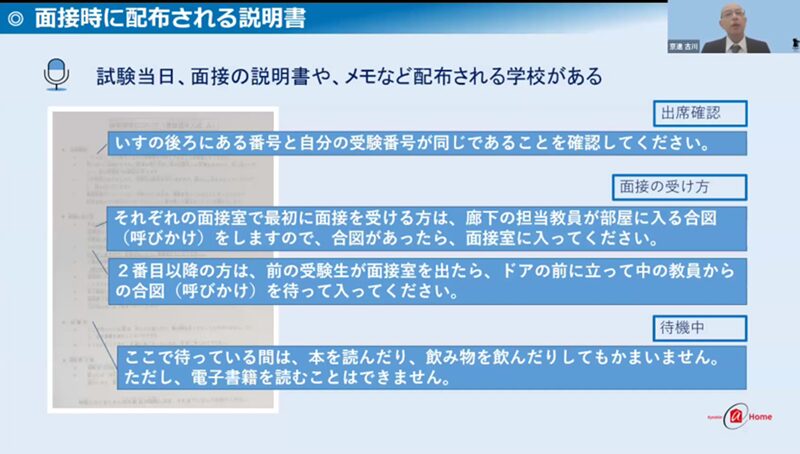

◆面接時に配布される説明書

ある私立学校の場合

試験当日に配布される説明書があれば熟読してください。待機時間に何をすべきなのか、説明書から読み取りましょう。事前にわかる情報から何を持って行くべきなのか、持って行って良いのか、控室で許可されていることを確認します。

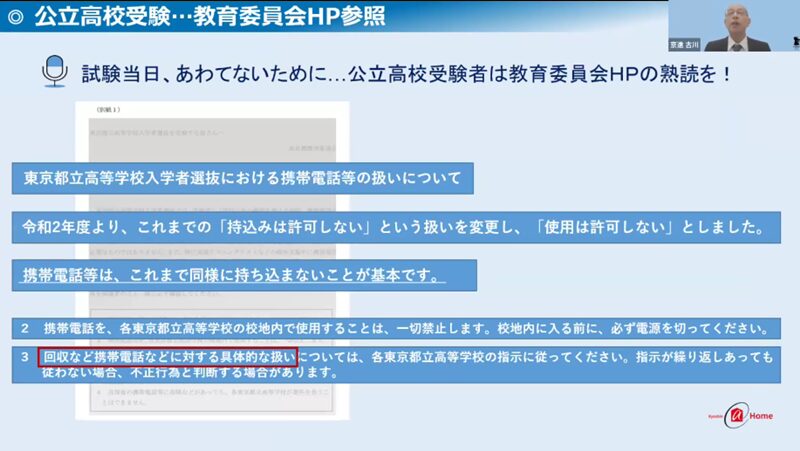

ある公立高校の場合

都立高校など公立高校の場合、教育委員会のホームページをご家族が必ず確認するようにします。見てもよく分からない場合は教育委員会へ連絡して問い合わせするようにしましょう。公立高校の場合は県によってルールが異なるため、他県の情報は参考にならないということに注意が必要です。

◆オンライン面接の場合

オンライン面接を実施する学校もあります。オンラインだから不利になるということはありません。ただし、「録画される」ということがオンライン面接の重要な点です。オンライン面接時は座る椅子がぐるぐる回らないようにする、照明と背景を事前に調整するなど、印象が良くなるように準備をすることが必要です。

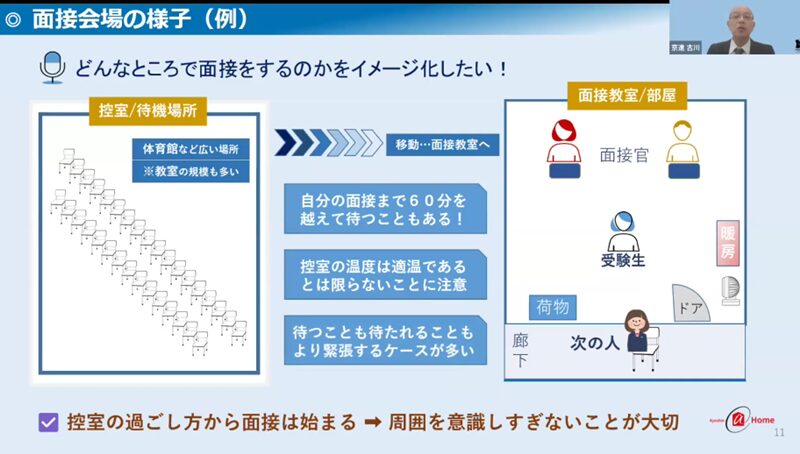

◆面接会場の様子

個人面接の場合

控室での過ごし方から面接試験は始まると意識して過ごしましょう。学校によっては自分の面接まで60分以上の待ち時間があるケースもあります。また、控室の室温は自分にとって過ごしやすい室温とは限りません。控室でもリラックスした気持ちで過ごせるように事前にイメージし、服装なども考慮してください。

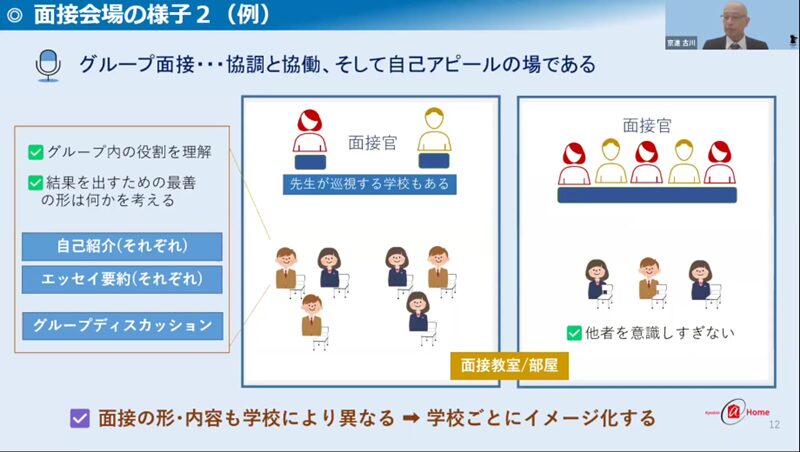

グループ面接の場合

集団面接の場合、個人で練習して臨むことは難しいですが、自分を集団の中でどう表現するかということをイメージして練習することはできます。また、集団ですと緊張もしやすいので、緊張をどうコントロールするのかという観点でも事前準備はできるでしょう。そして、論理的思考力・言語表現能力を磨くことは必須です。

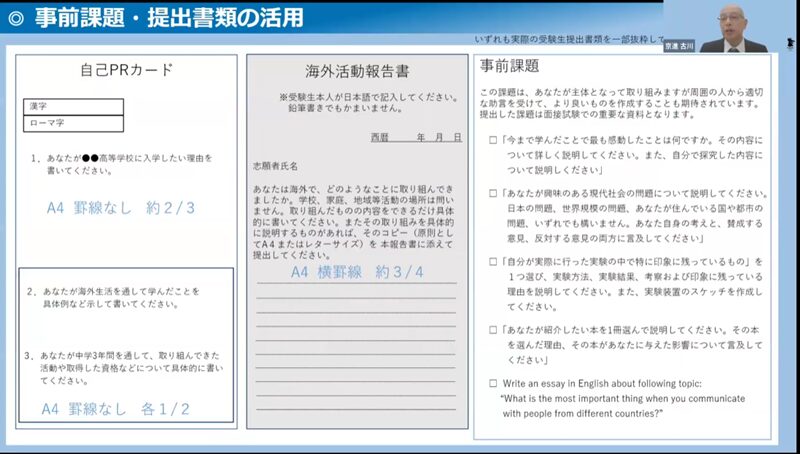

出願書類と面接の内容のつながり

◆事前準備

面接の準備では事前に提出する書類の準備があります。以下のポイントで書類の準備や書類をもとにした面接の準備を行いましょう。

| 1.事前課題・提出書類(志望動機など)で書いた内容の確認 2.学校や面接に関する情報収集 3.帰国生として「見せたい自分」づくり |

事前提出書類に記入するための良い志望動機とは、子どもが活躍できる姿を他者が想像できるものであることが重要です。また、面接時に事前に書いた内容を覚えておらず、全く違う内容を話してしまわないようにしましょう。学校の教育方針を理解し、自分の言葉で説明できるようにしておいてください。作成した書類はコピーをしておき、面接時に持参すると良いでしょう。

◆志望動機の書き方

志望動機について受験生の手書きが必要な学校もあります。下書き・清書と書き直し時間を十分に確保できるように予定を立てます。また、以下のポイントを意識しながら志望動機を作成してみましょう。

| 1.1文を短く書き、書き出しを重視した内容の構成にする 2.学校の方針を理解していることを示す ※他校では流用出来ない内容 3.自分自身の経験・人間性=個性が伝わる内容にする 4.その学校の進学に対する情熱が感じられる内容にする 5.丁寧な字と1行の文字数を意識する |

上記のポイントを意識しながら、学校ごとにカスタマイズした志望動機を作成するのです。

面接対策

◆短期的対策:1か月程度の準備期間

面接そのものへの準備には1か月が必要です。以下のポイントを踏まえて準備してみましょう。

| 1.第一印象の確認(表情・態度・服装) 2.一問一答の回答を蓄積しておくこと 3.過去から未来へつながるストーリーを設計すること |

現代の子どもたちはマニュアルやハウツーに慣れているため、面接についてイメージ化し、マニュアル化しておくことは重要です。複数回の質疑応答を繰り返すだけでは不十分で、よく聞かれる質問への回答内容について本人がしっかり頭で覚えて口に出すことが大切です。帰国生としての過去と学校生活の未来を矛盾なくストーリー化し、練習では客観的評価をもらうことが必要です。

◆準備する際に注意すべきこと

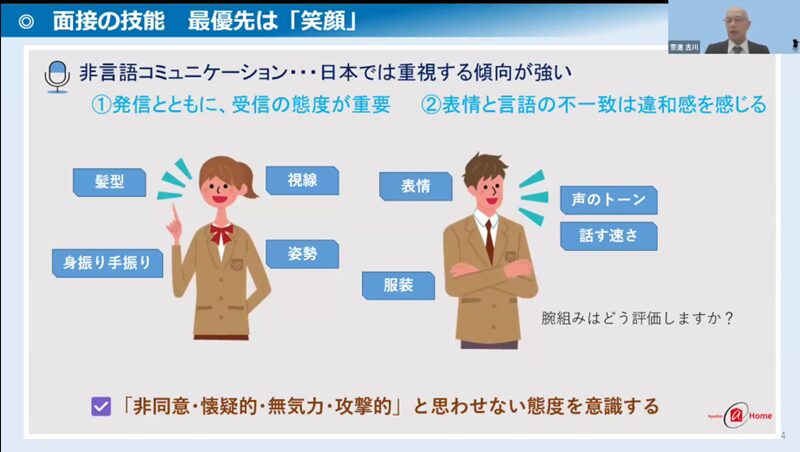

最低限のマナーを身につけ、「受験校の評価を得よう」という自覚を持ちましょう。人間の印象は最初の3~7秒で決まると言われています。その第一印象が良ければその後の回答にも良い印象を持ってもらいやすいです。

その他にも志望度の高さ、傾聴力、発信力を態度や内容で伝えられるように意識しましょう。知性や知識、価値観や独自性も加えて「個性」を提示できるとより良いです。

また、服装は強いこだわりがない限りは無難なものを選び、面接官の話していることを聞く時の態度も意識しましょう。非言語コミュニケーションで第一印象をコントロールできるよう意識することが大切です。

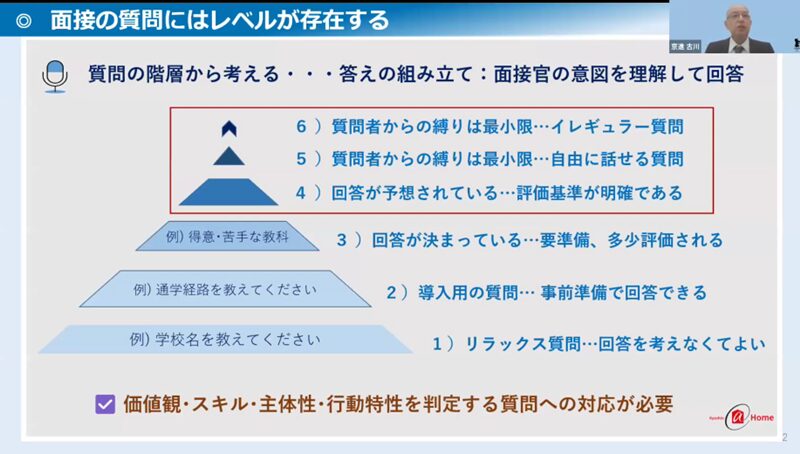

◆面接の質問のレベル

面接の質問にはレベルが存在しています。①~⑥までの階層があり、上にいくほど重要度が高くなっています。

まず①〜③は、それほど準備が必要なく、答えられるものです。

| ① 雑談に近いような質問で考えなくても答えられる質問 ② 当然知っているような常識レベルの質問 ③ 回答がある程度パターン化されている質問ですが、多少評価されるため準備が必要 |

次に④~⑥は準備が必要な質問で、受験生ごとに異なる回答があるものです。

| ④ 回答がある程度は予想され、評価基準が明確なもの(志望度や経験・価値観を測る) ⑤ 自由に話せる質問(自己PR、本やニュースの紹介などで、個性や知識をみる) ⑥ イレギュラーな質問(集団での役割や何かに自分を例えるなど、探究・独自性・対応力をみる) |

これらの④~⑥の質問は準備をしていないと思われると大きなマイナス印象を与えます。面接官は同じ質問を多くの受験生にしているため、面接官の予想以上の回答ができると良いですね。これらの質問では、何を答えたかというよりは、「素の自分」が見られています。

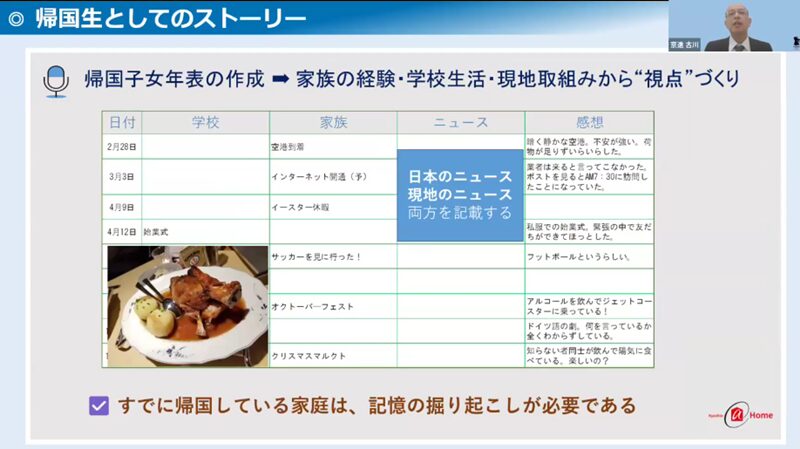

◆帰国生としてのストーリーを思い返す

帰国生入試では、帰国生としての経験や思い出を掘り起こすことが重要な作業です。上の図のような帰国生年表を作成してみると良いでしょう。文字にしてみることで記憶がよみがえってきます。ご家族で当時のスマホの写真を見返しながら、驚きや疑問を感じたことを整理し、仮説・検証という作業を心がけましょう。

質問にどう回答するか考える~帰国生として輝く~

◆受験生がとまどう質問

| 「もっとも・一番」を問う質問 | ・一番の思い出は何か ・もっとも努力したことは何か |

| 「どんな・どう」と問う質問 | ・どんな国だと友だちに紹介するか ・キリスト教についてどう思うか |

| 「あるかどうか」という質問 | ・日本での生活に不安はあるか ・最後に質問はあるか |

上記のような質問は受験生が回答にとまどうことの多い質問です。たとえば、思い出を尋ねられた時に直近のことだけを答える受験生が多いものです。文化祭、体育祭、修学旅行を答える受験生は多いですが、本当にそれだけなのか掘り起こす必要があるでしょう。

また、何かあるか?と問われて「ないです・あります」といった一言だけで終わることは印象が良くありません。言いたいことを絞りながら回答を考えるのです。

◆頻出の質問例

| 【過去】 | 【未来】 |

| 現地で関心を持った教科とその理由は。 | 入学したら参加したい学校行事は何か。 |

| 現地生活で最も驚いたことは何か。 | 英語をどのように活かしたいか。 |

| 海外生活でどんなことを身につけたか | 今日の時点で将来の夢・目標はあるか。 |

| 普段の休日はどのように過ごしていたか。 | 日本の生活で心配なことはあるか。 |

| 【自分のこと】 | |

| 友人からどのように評価されているか。 自分に足りないものがあるとすれば何か。 日々の生活で心がけていることは何か。 外国語を学ぶ意義は何だと思うか。 |

|

| <保護者向けの頻出質問> | |

| 【家庭】 | |

| 子育ての上で大切にしている考え・方針を教えてください。 海外生活をするうえで特に気をつけたことは何ですか。 |

|

| 【子ども】 | |

| 子どもの良い点と改善すべき点を具体的に教えてください。 日本の学校生活において不安な点があれば教えてください。 |

|

| 【学校】 | |

| 当校を受験しようと思ったきっかけは何でしょうか。 | |

◆最も大切なことは家庭の教育方針

面接試験では主役は「受験生」ですが、保護者の方の子どもがどのように育ってほしいかという指針も重要なポイントです。学校としては、教育理念への共感をしてもらえるのか、入学後に不満を持たれないかという点を保護者の方への質疑応答で確認しています。

| 1.親としてどのような選択をしてきたか 2.子どもの個性・将来像の共有ができているのか 3.学校の方針と乖離していない内容になっているのか |

以上のポイントも踏まえながら保護者の方も回答を考えましょう。

面接に活きる海外経験

中長期的な視点で、面接試験で海外経験が活かされるためには、「何をしたか」という視点ではなく「どう見るか」「どう感じさせるか」を重視してください。

◆中長期的に海外生活を楽しむ6つの取り組み

海外生活が長くなるお子様や保護者の方たちは、せっかくの海外生活を有意義なものにするために以下の6つのポイントを踏まえながら日々の生活を見つめてみましょう。

| 1.「大好き」の発見と継続 2.焦点を絞って定点観測 3.人間関係構築と対話 4.経験よりも評価・視点を重視 5.現地を俯瞰して日本と比較の視点を持つ 6.自分らしさを探究する |

面接は自己表現の場

面接は、先生とのコミュニケーションを通じて、受験生が自己表現をできる場です。今回のセミナーの内容や以下のポイントを押さえて事前の準備を進めましょう。

| 1.海外での成長・視点を見せる自分であること 2.進学先の方針と合致した未来像をもつこと 3.自らの価値観を表現できる言葉を持つこと 4.知識やスキル、意欲・興味に自信を持つこと |

海外生活を客観評価できるような他者との対話を通じて、受験生自らが自分らしさを表現できるようになることでしょう。

お悩みなら1度ご相談を

オンライン進学塾Kyoshin@Homeは、これまで30か国以上の国と地域にいる数多くの帰国子女をサポートしてきました。なにより、オーダーメイド個別指導と定期的なカウンセリングによって、授業だけでなく、精神面にも配慮している点が喜ばしいことです。

海外在住が長い、または短い際の受験、逆に急な赴任への不安など、それぞれの悩みが帰国生のご家庭にはあるはずです。まずは気軽に相談してみませんか?

登壇者プロフィール

株式会社 京進 第一運営本部 海外ブロック長 古川泰史

2004年1月より帰国子女指導をスタートした帰国子女指導のエキスパート。海外の校舎責任者を歴任して、2020年9月に帰国。現在は海外拠点(ドイツ・アメリカ・中国)とオンライン校(日本)の統括をしている。帰国子女専門のコーディネータとして、国内外の生徒・保護者に向けての情報発信や教育相談を行っている。帰国子女とその家族が「笑顔」で生活できるように、援助を心がけています。

企業情報

●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。

【関連記事】

最新情報をLINEとメルマガでお届けしています!ぜひお友だち追加・フォローしてください。